Was ist der demografische Wandel? Wie ist das österreichische Pflegesystem aufgestellt? Wie viele Prozent des BIPs fließen in den Pflegebereich? Diese Seite gibt einen Überblick über die wichtigsten Zahlen und Fakten zu Alter und Pflege.

Lebenserwartung, demografischer Wandel und Pflegefinanzierung

Wenn es um Pflege geht, kommt häufig als erstes die Frage nach den Kosten. Im Vordergrund sollte aber die Frage nach einem guten Leben – auch für Menschen mit Pflegebedarf – stehen. Trotzdem ist es interessant, einen volkswirtschaftlichen Blick auf die Pflege zu werfen.

Das österreichische Pflegesystem ist steuerfinanziert. Das bedeutet, dass ein Teil der Steuereinnahmen zur Finanzierung der Langzeitpflege verwendet wird.

In Österreich flossen 2022 ca. 1,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Langzeitpflege.

Die europäischen Länder, die den höchsten Anteil des Bruttoinlandsprodukts für die Langzeitpflege ausgeben, sind Norwegen (3,4 Prozent), die Niederlande (3,2 Prozent) und Schweden (3,2 Prozent). Aufgrund des demografischen Wandels ist damit zu rechnen, dass die Ausgaben in Zukunft weiter ansteigen werden.

Das Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung Wien (Wifo) hat berechnet, dass 70 Prozent der Ausgaben für die Langzeitpflege über Steuern und Sozialversicherungsbeiträge wieder an die öffentliche Hand zurückfließen. (Famira-Mühlberger et al., 2023)

Quellen:

Europäische Kommission & Ausschuss für Sozialschutz (2021). Long-term care report. Trends, challenges and opportunities in an ageing society . Country Profiles Volume II, Famira-Mühlberger, U., Firgo, M., Fritz, O., & Streicher, G. (2017). Österreich 2025: Pflegevorsorge – Künftiger Finanzierungsaufwand und regionalwirtschaftliche Verflechtungen. Wien: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), Statistik Austria, PM: Durchschnittliche Kinderzahl pro Frau 2024 auf Allzeit-Tief gesunken.pdf (2024)

Wenn wir vom demografischen Wandel in Österreich sprechen, meinen wir im Wesentlichen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung ansteigt und die durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Frau (Geburtenrate) sinkt.

2023 lag die Lebenserwartung bei der Geburt für Frauen bei 84,2 Jahren und für Männer bei 79,4 Jahren. 1980 war die Lebenserwartung mit 76 Jahren für Frauen und 69 Jahren für Männer deutlich niedriger.

Die Lebenserwartung sagt aber noch nichts über die Gesundheit aus – hier braucht es den Blick auf die Gesundheitserwartung, also die Zahl der verbleibenden Jahre, die eine Person voraussichtlich ohne schwere oder mittelschwere gesundheitliche Probleme leben wird. 2019 betrug diese Zahl für Menschen ab 65 für Frauen 10,2 Jahre und für Männer 9,3 Jahre. Dies liegt unter dem EU-Schnitt.

1980 wurden im Durchschnitt 1,65 Kinder pro Frau geboren, 2024 waren es nur mehr 1,31 Kinder pro Frau.

In der Folge nimmt der Anteil der Menschen, die über 65 Jahre alt sind, zu. 1991 waren 15 Prozent der österreichischen Bevölkerung älter als 65 Jahre. Davon waren neun Prozent älter als 80 Jahre und galten damit als hochaltrig. Zum 1.1.2025 betrug der Anteil der über 65-Jährigen in Österreich bereits knapp ein Fünftel (20,2 Prozent). Der Anteil von Personen im Hochalter hat überproportional zugenommen. Mittlerweile ist jede:r Vierte in der Gruppe der über 65-Jährigen über 80 Jahre alt. (Statistik Austria, 2023)

Ab 2026 wird der Anteil der Menschen, die als hochaltrig gelten, deutlich ansteigen. Der Grund ist, dass die Jahre 1946 bis 1964 besonders geburtenstark waren (Babyboomer-Jahre). 1963 wurden im Durchschnitt 2,82 Kinder pro Frau geboren. (Weltbank, 2021)

Zahlen und Fakten zur Langzeitpflege in Österreich

Pflegegeldbezieher:innen in Österreich

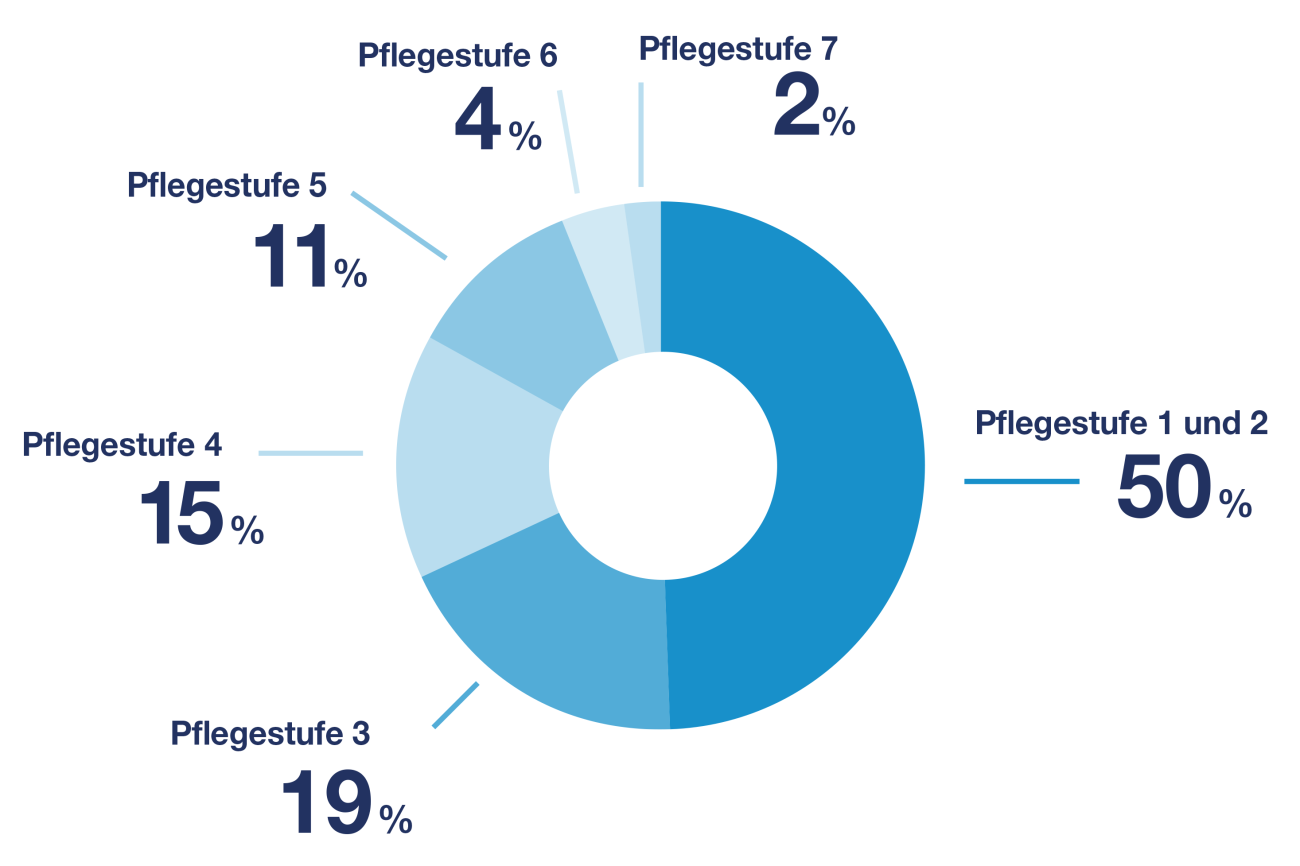

Mit April 2025 haben 499.112 Menschen in Österreich Pflegegeld bezogen (Quelle). Die Höhe des Pflegegelds richtet sich nach dem Pflegebedarf, dieser wird in sieben Stufen eingeteilt.

Die Hälfte der Pflegegeldbezieher:innen hat einen relativ geringen Unterstützungsbedarf (Pflegestufe 1 und 2). 19 Prozent der Pflegegeldbezieher:innen haben einen Pflegebedarf der Stufe 3; 15 Prozent der Stufe 4 und 11 Prozent der Stufe 5. 4 Prozent beziehen Pflegegeld der Stufe 6 und 2 Prozent der Stufe 7.

Während der Anteil der Pflegegeldbezieher:innen an der Wohnbevölkerung 2023 rund 5,2 Prozent ausmachte, lag er in der Altersgruppe 61–80 Jahre bei 8,3 Prozent und in der Gruppe 81+ bei etwas über 50 Prozent.

Quelle: Statistik Austria, 2023

Menschen mit demenziellen Erkrankungen (auch „Menschen mit neurokognitiven Störungen“)

In Österreich leben rund 170.000 Menschen mit dementiellen Erkrankungen. Es ist damit zu rechnen, dass diese Zahl bis 2050 auf knapp 300.000 Menschen steigt. Somit lebt schon heute fast jede:r von uns im nahen Umfeld mit einer betroffenen Person.

Demenz ist ein Überbegriff für viele unterschiedliche Erkrankungen, die sich auf das Gehirn – und in der Folge auf die Bewältigung des Alltags auswirken. Rund 70 Prozent entfallen auf die Alzheimer-Erkrankung, gefolgt von vaskulärer Demenz und seltenen Formen wie Lewy Body Demenz und Frontotemporale Demenz. Für alle Personen ist eine fundierte Diagnose wichtig, um Betreuung und Behandlung gut anzupassen.

Weil das Wort Demenz im Ursprung „ohne Geist“ bedeutet, wollen viele Betroffene anders über ihre Erkrankung sprechen. Eine Alternative in der Fachsprache ist „Menschen mit neurokognitiven Störungen“ (engl: „cognitive impairment“).

Wo leben Menschen mit Pflegebedarf?

Fast 80 Prozent der Menschen mit Pflegebedarf leben zu Hause. Rund 20 Prozent der Menschen, die Pflege brauchen, leben in Alten- und Pflegeheimen, im sogenannten „stationären Bereich“. Diese Wohnform spielt bei der Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf zahlenmäßig also eine viel kleinere Rolle als die häusliche Pflege. Relativ neue Wohnformen wie betreutes Wohnen und Alters-Wohngemeinschaften und Generationenwohnen werden noch von einer sehr kleinen Anzahl an Menschen genutzt. Diese Modelle werden jedoch in Zukunft an Bedeutung gewinnen.

Der weitaus überwiegende Anteil an Hilfs-, Betreuungs- und Pflegeleistungen wird von Familienangehörigen erbracht. Rund 950.000 Personen sind in Österreich in diese Unterstützung eingebunden. Davon werden 68 Prozent von Frauen übernommen, wobei der Altersschwerpunkt zwischen 51 bis 65 Jahren liegt. Das Durchschnittsalter aller Frauen liegt bei 62 Jahren. 68 Prozent der Hauptbetreuungspersonen gehen keiner unselbständigen Berufstätigkeit nach. Zudem gibt es 42.700 Kinder oder Jugendliche, die Angehörige (meistens ihre schwer erkrankten Eltern) pflegen. (Quelle: BMASGK, Kompetenzzentrum Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege 2022).

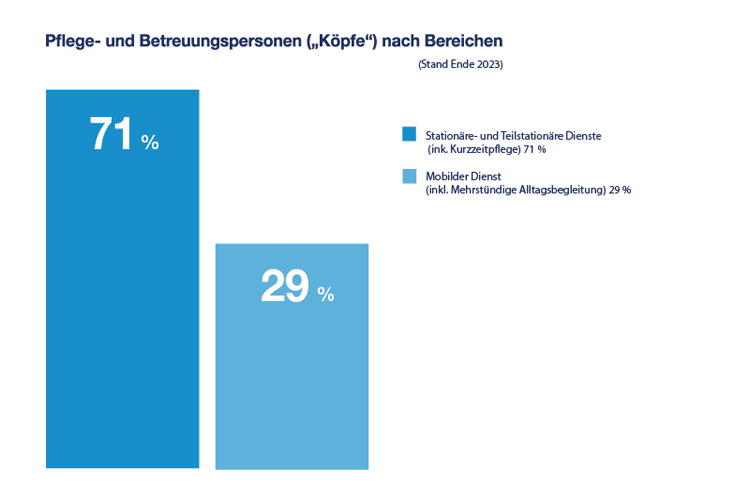

In der Langzeitpflege (mobil, stationär, teilstationär) waren 2023 rund 70.120 Personen (Köpfe, nur Betreuungs- und Pflegeberufe) beschäftigt. 29 Prozent der Pflegepersonen waren im mobilen, 71 Prozent im (teil-)stationären Bereich tätig. Sie pflegten und betreuten 260.333 Personen, davon 60 Prozent mobil im häuslichen Bereich, den Rest in (teil-)stationären Einrichtungen.

Der Großteil der Pflegepersonen ist weiblich: 90,6 Prozent im mobilen Bereich und 85 Prozent in der (teil-)stationären Pflege. Den höchsten Anteil männlicher Pflegepersonen wies mit 19,4 Prozent der stationäre Bereich in Wien auf. (Dienstleistungsstatistik, Statistik Austria, 2022)

Die Pflegepersonendichte in der Langzeitpflege betrug 2022 für Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen 2,3 und für Pflegeassistenz 3,8 pro 1.000 Einwohner:innen. (https://pflegereporting.at)

Soll die Versorgung mit Pflege und Betreuung auf dem Stand von 2021 aufrechterhalten bleiben, so werden aufgrund der demografischen Entwicklung bis zum Jahr 2030 insgesamt 88.200 Pflege‐ und Unterstützungspersonen benötigt, das sind + 18.500 Personen. Dazu kommt ein etwa ebenso hoher „Ersatzbedarf“, um die anstehenden Pensionierungen auszugleichen. (Rappold & Juraszovich, 2023)

Eigene Darstellung - Quelle: Pflegevorsorgebericht 2023 / © Diakonie

Personenbetreuer:innen (24-Stunden-Betreuung)

Ca. 22.000 Personen mit Pflegebedarf (entspricht in etwa fünf Prozent) werden mit staatlicher Förderung im Zuge der 24-Stunden-Betreuung begleitet.

Der Großteil der 34.000 Personenbetreuer:innen arbeitet in Selbstständigkeit.

Quellen: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Plfege und Konsumentenschutz (BMSGPK), Österreichischer Pflegevorsorgebericht 2023